“以前半夜三点,码头就挤满了巴士和人潮;现在,一整天也看不见几艘船。”

70岁的郭女士轻叹,语气里藏着无奈,也带着一份无法割舍的深情。

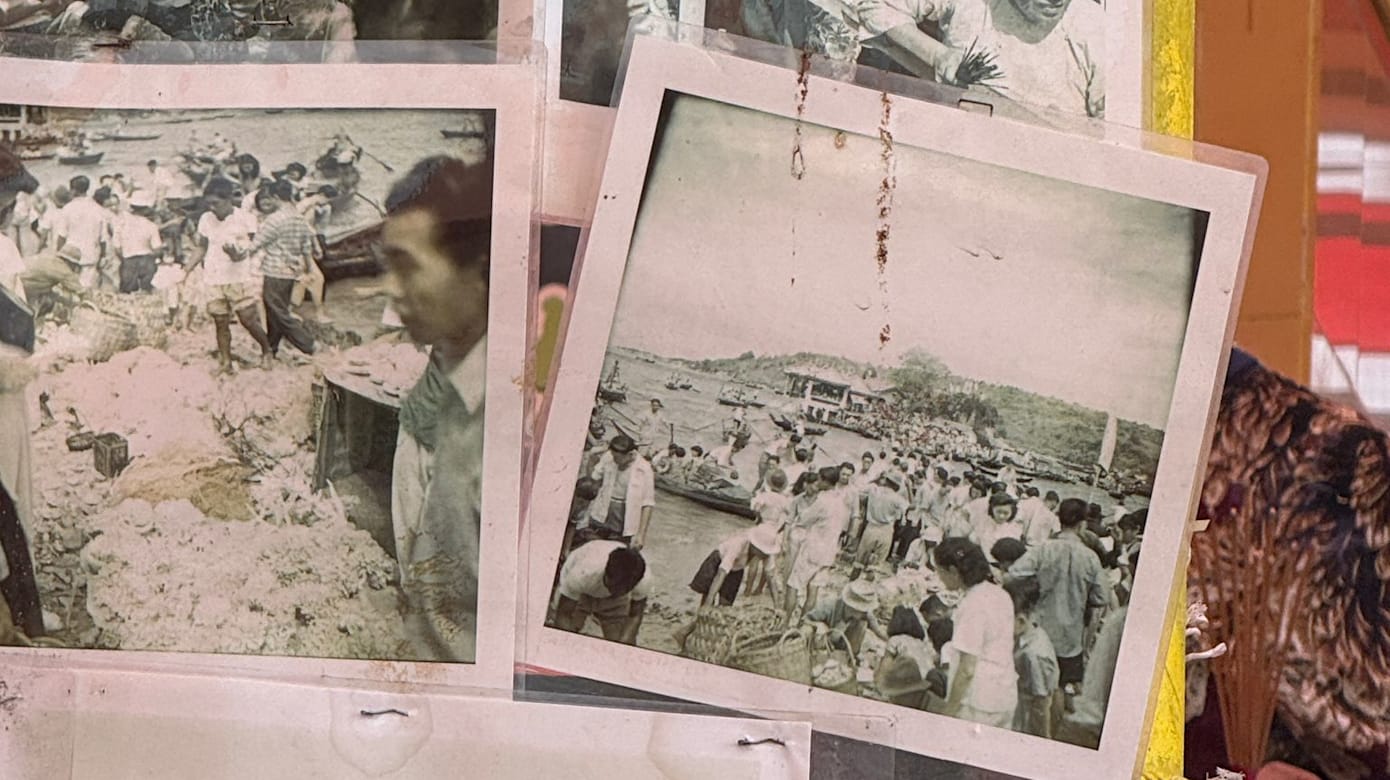

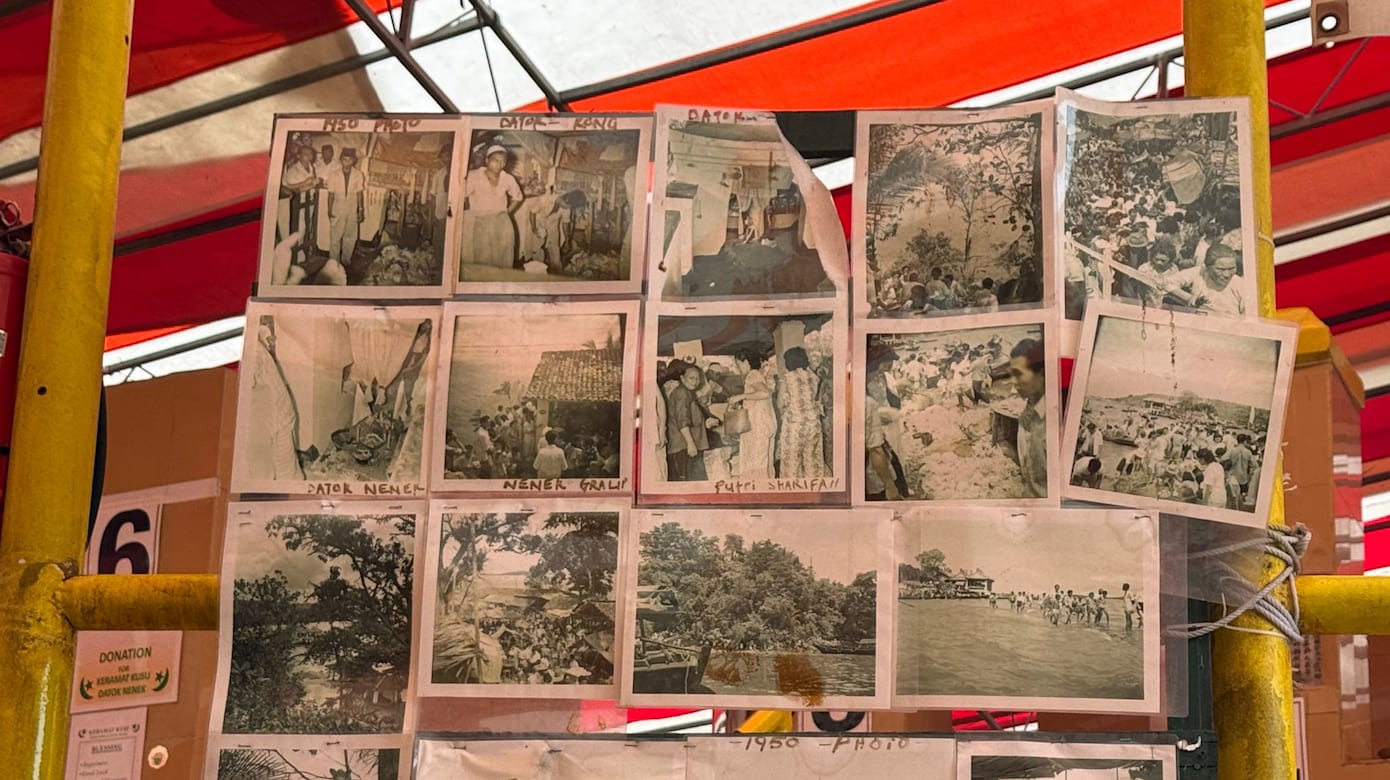

今天(21日)是农历九月初一,也是龟屿进香季第一天。龟屿大伯公庙香火缭绕,香客陆续登岛祈福。

岛上摊贩不多,往昔热闹的叫卖声与香客人潮早已不再,如今仅剩下少数摊位继续坚守这片海岛。对他们而言,这不再只是做生意,而是延续一份几十年的感情。

岛上唯一的老摊

70岁的郭女士和丈夫、姑姑,每年都会从本岛来到龟屿岛摆摊卖饰品与玩具。她笑说,三十多年来,看尽岛上的盛衰变化。

“以前有十多档,卖吃的、卖纪念品的都有。现在只剩下一档——就是我。”

尽管生意早已不如从前,但郭女士依然年年回来。

“有人讲,‘你来啦,帮我们热闹一点!’那我就来咯。不是为了赚多少钱,就是有一份感情在。”

郭女士早年曾在新加坡跑庙摆摊,那时还年轻、体力好。如今已退休,她笑说孩子不让她再做,但自己“闲不下来”。

她说,现在的龟屿岛虽然人少了,这趟摆摊之旅更像是一场重逢。

许多老朋友每年都来岛上拜神、聊天,如今不少人已不再摆摊或老去,只剩她一人还坚守。

“有些人来跟我讲:‘我来看你’ 。生意是没有啦,可是见到老朋友就很开心。”

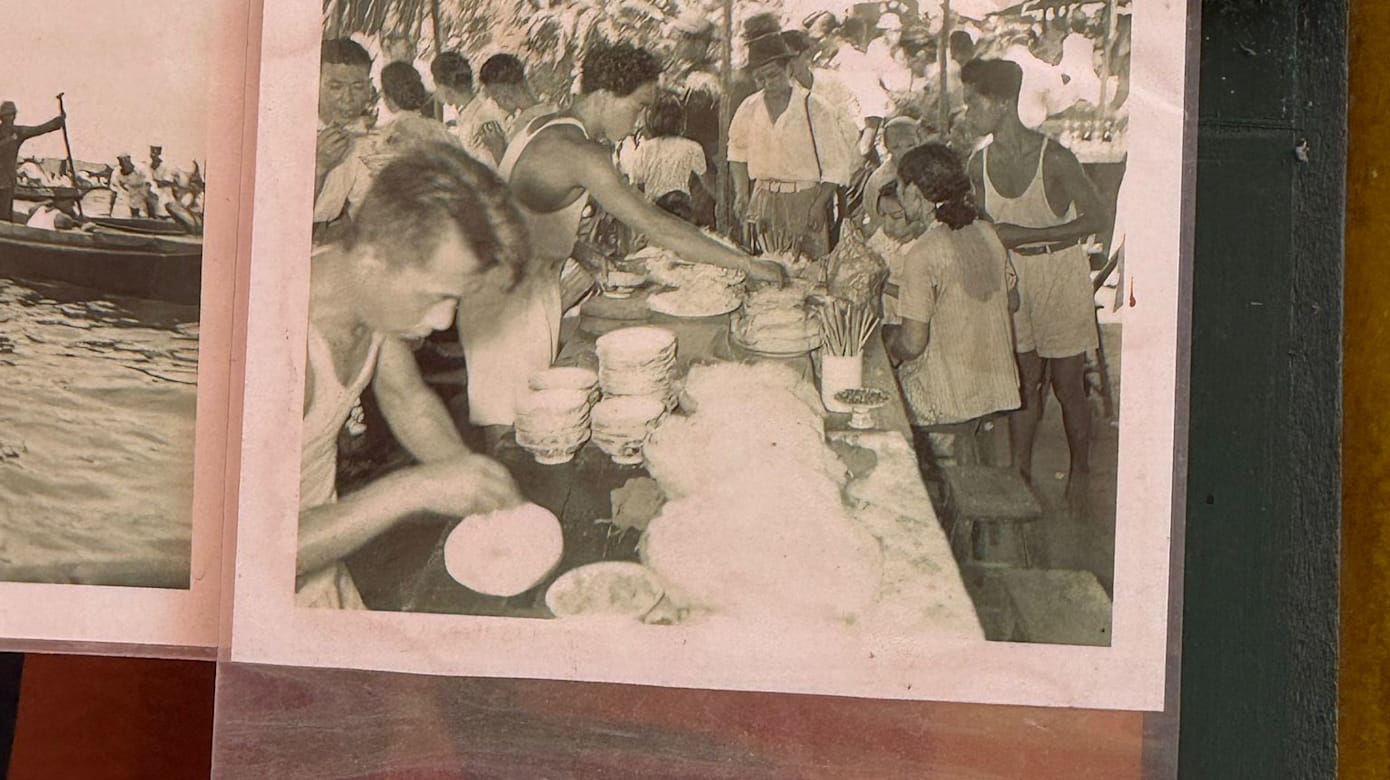

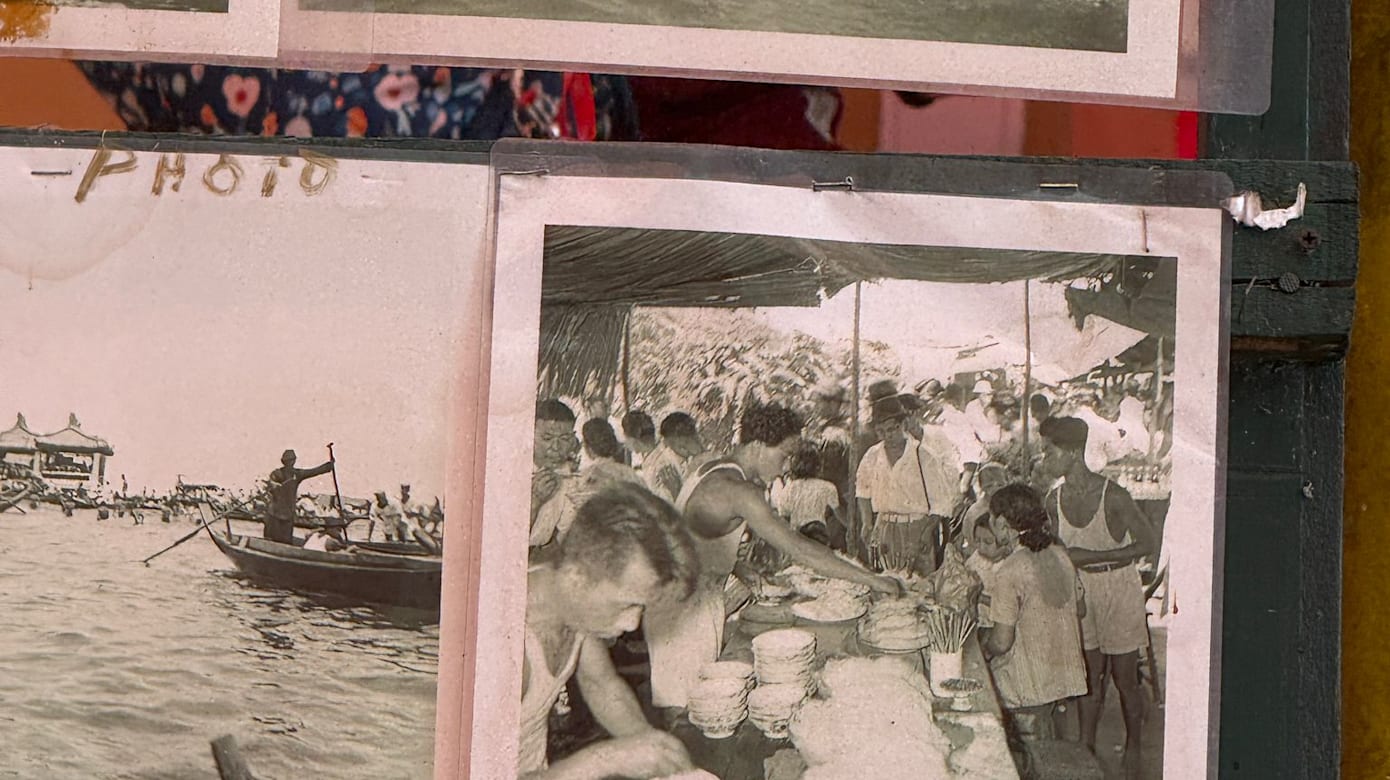

食阁从十二摊到三摊

龟屿岛的食阁也曾热闹非凡,如今只剩三档,由同一个老板经营。

退休的职员说:“以前每档都有卖的,疫情严重之后差很多了。以前一天几千人,现在几百都没有。”

他们每年只在岛上营业一个月,卖炒粿条、菜头粿、叻沙、鱼圆面、茶水等。

“要不是感情,还能是什么?我们都退休了,来这里打发时间,也是延续信仰。看到老顾客来,会很感动。可是每年少一点人,心里就有点难过。”

“不来,就觉得不自在”

摆了四十年摊的64岁摊贩符先生也有同样的坚持。

“我们来这边就是见好朋友,一年一次来聚一聚会。不来,觉得不自在啦。”

他在龟屿岛摆摊卖食物、卖饮料,一做就是四十年。年轻时,他和伙伴们每天要把锅具、瓦斯、食材一趟一趟从码头搬上岛。

“我们这种摊,货都要自己搬的,从码头走进来,推车推到这里。那时年轻还好,现在老了,有心无力啊。”

林先生指着一旁的手推车,笑中带点无奈,“有时候一袋米、一桶油,都要靠自己搬。年轻人哪里肯做?”

每年进香月,他们都得提前一个月准备货物。

“像我们卖吃的,要提早订材料——鱼圆、面条、酱料、瓦斯罐。货要从本岛坐船进,不容易做。”

他说,这些年成本涨了、人力难找,有时候只为了维持传统而硬撑。

“现在人少,做没什么赚头。可是我们是退休人啦,来是为了开心、为了信仰。”

他忆起当年的盛景,眼神发亮。

“以前人很多,拜六、礼拜最少一万人以上。以前马来西亚的香客整团来,100、200人人坐船过来。现在没有了,马币换(新元)太贵了。”

尽管如此,他每年仍然回来。“我们这些老朋友,不来不自在。见到彼此就聊聊天,好像回家一样。”

拿督公祠火患后 修复工程未完成

龟屿岛山顶的拿督公祠,香客依旧上山祈福,但庙的一角堆满建筑材料,屋顶仍未修复。

看守人伊萨(Ishak)说,祠堂在2022年失火后便着手筹款重建,可工程一波三折。

他说:“我们原本四个月前想开工建屋顶,但后来发现我们去年买的金属材料不符合规格。”

因为结构用料不达标,建筑师与工程师都要求重新采购,“我们只能延迟,重新买新金属。”

这一耽搁,让工程成本再度攀升。

“现在价钱很高,我们还在跟合作伙伴协调,看能不能筹到足够的资金。”

目前祠堂的重建进度仅约三成。

伊萨说,他们计划先完成屋顶,让信徒能有地方祈福避雨。

“我们还在努力,希望信徒多帮忙。目前的临时搭建帐篷一个月租费也要6000元。”

尽管重建工作艰辛困难重重,但伊萨说:“虽然慢一点,但信仰不会停。”

香客陈女士则相信信仰不会消失:“每年农历九月都会来拜。虽然年轻人少了,但只要庙还在,香火就不会断。”